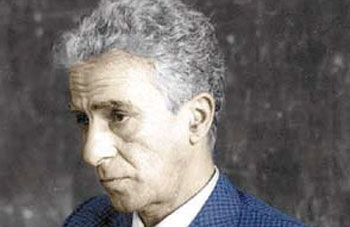

KATEB Yacine

Biographie

Il est né vraisemblablement le 25 janvier 1929 (peut-être le 6 août). Il est issu d’une famille berbère chaouie3,4 lettrée de Nadhor, actuellement dans la wilaya de Guelma, appelée Kbeltiya (ou Keblout). Son grand-père maternel est bach adel, juge suppléant du cadi, à Condé Smendou (Zighoud Youcef), son père avocat et la famille le suivent dans ses mutations successives. Le jeune Kateb (nom qui signifie « écrivain ») entre en 1934 à l’école coranique de Sedrata, en 1935 à l’école française à Lafayette (aujourd’hui Bougaa en Basse Kabylie, actuelle wilaya de Sétif) où sa famille s’est installée, puis en 1941, comme interne, au lycée de Sétif : le lycée Albertini5.

Kateb se trouve en classe de troisième quand éclatent les manifestations du 8 mai 1945 auxquelles il participe et qui s’achèvent sur le massacre de milliers d’Algériens par la police et l’armée française. Trois jours plus tard, il est arrêté et détenu durant deux mois. Il est définitivement acquis à la cause nationale, tandis qu’il voit sa mère « devenir folle ». Exclu du lycée, traversant une période d’abattement, plongé dans Baudelaire et Lautréamont, son père l’envoie au lycée de Bône. Il y rencontre Nedjma (l’étoile), « cousine déjà mariée », avec qui il vit « peut-être huit mois », confiera-t-il et y publie en 1946 son premier recueil de poèmes. Déjà il se politise et commence à faire des conférences sous l’égide du Parti du peuple algérien, le grand parti nationaliste, de masse, de l’époque. En 1947, Kateb arrive à Paris, « dans la gueule du loup » et prononce en mai, à la Salle des Sociétés savantes, une conférence sur l’émir Abdelkader et adhère au Parti communiste algérien. Au cours d’un deuxième voyage en France métropolitaine, il publie l’année suivante Nedjma ou le Poème ou le Couteau (« embryon de ce qui allait suivre ») dans la revue Le Mercure de France. Journaliste au quotidien Alger républicain entre 1949 et 1951, son premier grand reportage a lieu en Arabie saoudite et au Soudan (Khartoum). À son retour, il publie notamment, sous le pseudonyme de Saïd Lamri, un article dénonçant l’« escroquerie » au lieu saint de La Mecque.

Après la mort de son père, survenue en 1950, Kateb devient docker à Alger, en 1952. Puis il s’installe à Paris jusqu’en 1959, où il travaille avec Malek Haddad, se lie avec M’hamed Issiakhem, Armand Gatti et, en 1954, s’entretient longuement avec Bertolt Brecht. En 1954, la revue Esprit publie « Le Cadavre encerclé » qui est mis en scène par Jean-Marie Serreau, mais interdit en France. Nedjma paraît en 1956 (et Kateb se souviendra de la réflexion d’un lecteur : « C’est trop compliqué, ça. En Algérie vous avez de si jolis moutons, pourquoi vous ne parlez pas de moutons ? »). Durant la guerre de libération, Kateb, harcelé par la Direction de la surveillance du territoire, connaît une longue errance, invité comme écrivain ou subsistant à l’aide d’éventuels petits métiers, en France, Belgique, Allemagne, Italie, Yougoslavie et Union soviétique.

Passeport de Kateb Yacine.

En 1962, après un séjour au Caire, Kateb est de retour en Algérie peu après les fêtes de l’Indépendance. Il reprend sa collaboration à Alger républicain, mais effectue entre 1963 et 1967 de nombreux séjours à Moscou, en Allemagne et en France tandis que La Femme sauvage, qu’il écrit entre 1954 et 1959, est représentée à Paris en 1963. Les Ancêtres redoublent de férocité et La Poudre d’intelligence sont représentés à Paris en 1967 (en arabe dialectal à Alger en 1969). Il publie en 1964 dans Alger républicain six textes sur Nos frères les Indiens et raconte dans Jeune Afrique sa rencontre avec Jean-Paul Sartre, tandis que sa mère est internée à l’hôpital psychiatrique de Blida (« La Rose de Blida », dans Révolution Africaine, juillet 1965). En 1967, il part pour le Viêt Nam, abandonne complètement la forme romanesque et écrit L’Homme aux sandales de caoutchouc, pièce publiée, représentée et traduite en arabe en 1970.

La même année, s’établissant plus durablement en Algérie et se refusant à écrire en français, Kateb commence, « grand tournant », à travailler à l’élaboration d’un théâtre populaire, épique et satirique, joué en arabe dialectal. Débutant avec la troupe du Théâtre de la Mer à Kouba en 1971, prise en charge par le ministère du Travail et des Affaires sociales, Kateb parcourt avec elle pendant cinq ans toute l’Algérie devant un public d’ouvriers, de paysans et d’étudiants. Ses principaux spectacles ont pour titres Mohamed prends ta valise (1971), La Voix des femmes (1972), La Guerre de deux mille ans (1974) (où réapparaît l’héroïne ancestrale Kahena) (1974), Le Roi de l’Ouest (1975) [contre Hassan II], Palestine trahie (1977). Entre 1972 et 1975, Kateb accompagne les tournées de Mohamed prends ta valise et de La Guerre de deux mille ans en France et en RDA. Au retour de la tournée en France, le groupe est délocalisé de Kouba à Bab el-Oued. Kateb est par la suite « exilé » en 1978 par le pouvoir algérien à Sidi-Bel-Abbès pour diriger le théâtre régional de la ville. Interdit d’antenne à la télévision, il donne ses pièces dans les établissements scolaires ou les entreprises. Ses évocations de la souche berbère et de la langue tamazirt, ses positions libertaires, notamment en faveur de l’égalité de la femme et de l’homme, contre le retour au port du voile, lui valent de nombreuses critiques.

Mur d’une rue d’Alger, affiche de M’hamed Issiakhem pour un spectacle de Kateb Yacine, 1978

Kateb avait définitivement opté pour un théâtre d’expression populaire. Dès le départ, la langue utilisée dans ses pièces était l’arabe maghrébin, langue vernaculaire s’il en est, à fort substrat amazigh. Mais cela ne lui suffisait pas : il rêvait de pouvoir faire jouer ses pièces en tamazight dans les régions amazighophones. C’est ce qu’il expliqua à Mustapha Benkhemou qu’il avait fait contacter par Benmohammed (le parolier, du chanteur Idir notamment) pour donner des cours de langue amazighe aux éléments de la troupe théâtrale. Aussitôt dit, aussitôt fait : l’internationale fut bientôt entonnée en darija et en tamazight au début de chaque représentation.

En 1986, Kateb livre un extrait d’une pièce sur Nelson Mandela, et reçoit en 1987 en France le Grand prix national des Lettres. En 1988, le festival d’Avignon crée Le Bourgeois sans culotte ou le spectre du parc Monceau écrit à la demande du Centre culturel d’Arras pour le bicentenaire de la Révolution française (sur Robespierre). Kateb s’installe à Vercheny (Drôme) et fait un voyage aux États-Unis, mais continue à faire de fréquents séjours en Algérie. Sa mort laisse inachevée une œuvre sur les émeutes algériennes d’octobre 1988. En 2003, son œuvre est inscrite au programme de la Comédie-Française.

Instruit dans la langue du colonisateur, Kateb considérait la langue française comme le « butin de guerre » des Algériens. « La francophonie est une machine politique néo-coloniale, qui ne fait que perpétuer notre aliénation, mais l’usage de la langue française ne signifie pas qu’on soit l’agent d’une puissance étrangère, et j’écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français », déclarait-il en 1966. Devenu trilingue, Kateb a également écrit et supervisé la traduction de ses textes en berbère. Son œuvre traduit la quête d’identité d’un pays aux multiples cultures et les aspirations d’un peuple. En 2005, fut inaugurée à Grenoble une bibliothèque municipale portant son nom en hommage à l’ensemble de son œuvre. Kateb est le père de Nadia Akkache, Hans Jordan et Amazigh Kateb, leader et chanteur du groupe Gnawa Diffusion. Il est également l’oncle du plasticien Yazid Oulab et le grand-oncle de l’acteur français Reda Kateb.

Kateb meurt en 1989, à l’âge de 60 ans d’une leucémie6. Il est enterré au cimetière El Alia, à Alger.

Bibliographie

- Soliloques, poèmes, Bône, Ancienne imprimerie Thomas, 1946.

- Abdelkader et l’indépendance algérienne, Alger, En Nahda, 1948.

- Nedjma, roman, Paris, Éditions du Seuil, 1956.

- Le Cercle des représailles, théâtre, Paris, Éditions du Seuil, 1959.

- Le Polygone étoilé, roman, Paris, Éditions du Seuil, 1966.

- Les Ancêtres redoublent de férocité, Paris, collection TNP, 1967.

- L’Homme aux sandales de caoutchouc 1970.

- L’Œuvre en fragments, 1986.

- Le Poète comme un boxeur, entretiens 1958-1989. 1994.

- Boucherie de l’espérance, œuvres théâtrales, 1999.

- Minuit passée de douze heures, écrits journalistiques 1947-1989 – 1999.

- Kateb Yacine, 2003.

- Parce que c’est une femme, textes réunis par Zebeïda Chergui, théâtre, 2004.

Vidéo:

14 507 commentaires

Taiplob

cialis online discoun SNUNDAPADY [url=https://bansocialism.com/]best place to buy cialis online[/url] Dobdeefleple Cialis 10 E 20 Mg Prezzi

Brandonter

Смарт тв приставка превращает ваш телевизор в универсальное мультимедийное устройство! Теперь [url=https://8a.in.ua/smart-tv-box/]купить тв бокс [/url]в интернет-магазине https://8a.in.ua стало еще проще. Если вы не знаете, как вернуть вашему телеку актуальность и наделить его новым, интересным для вас функционалом – то вам определенно стоит задуматься о приобретении приставки смарт тв. С помощью даже самого простого медиаплеера вы наделите телевизор функционалом полноценного android-устройства. Благодаря этому, даже самые старые модели телевизоров, смогут на равных конкурировать с новейшими моделями от мастадонтов рынка.

Современные смарт тв приставки обладают следующими возможностями:

Поддерживается проводное и беспроводное подключение к сети Интернет;

Поддерживает воспроизведение всех существующих форматов видео, аудио и изображений;

Медиаплеер обладает полноценным функционалом обычного смарт тв устройства, работа с социальными сетями и интернетом, android-играми, всевозможные приложениями;

Управлять приставкой можно с телевизионного пульта или любого другого устройства ввода, подключаемого к порту USB.

Поддерживаются все существующие разновидности носителей информации, в том числе внешние жесткие диски, флеш-накопители, и карты памяти формата MicroSD.

Устанавливать эмуляторы игровых консолей, подключать геймпады для совместной игры. Таким образом вы сможете играть вместе с друзьями.

Медиаплееры достаточно компактные, поэтому вы с легкостью сможете брать ее с собой.

Преимущества медиаплееров перед смарт телевизорами

В современных реалиях на рынке имеется большое количество “умных” теликов, цена на такие решения в разы выше, нежели на аналоги без функции смарт тв. За android tv приставку необходимо отдавать в разы меньше денежных средств, при этом вы сможете наделить всеми функциями android устройства любой тв-экран, к которому вы подключите ее. Стоит выделить тот факт, что аппаратное обеспечение и общий уровень производительности смарт тв бокса в разы выше нежели у умного телевизора. Вы можете выбирать оптимальное железо для своих потребностей, выделенного на приобретение гаджета бюджета. Программное обеспечение медиаплеера никак не ограничивает пользователя, так как он получает полноценный доступ ко всевозможным киносервисам, прочим полезным сайтам. Это большой плюс, так как в умном телевизоре, в большинстве случаев вам придется пользоваться платными киносервисами, или же использовать неполные версии (с существенно меньшими возможностями). Смарт тв приставки более мобильные, поэтому вы сможете подключать ее к различным телевизорам, брать ее с собой, например при посещении гостей. Цена моделей может существенно разниться в зависимости от производителя, аппаратного обеспечения, наличия дополнительных аксессуаров. В наши дни существует большое разнообразие моделей, так что вы сможете с легкостью подобрать самое подходящее решение для своих целей и потребностей. Но какая бы цена у смарт тв бокса и не была, данное решение будет в разы выгоднее, как в плане цены, так и по функционалу, нежели умный телевизор. Именно поэтому большинство людей отказываются от приобретения полноценных телевизоров.

haurobe

brand name cialis online Direct evidence that PVL plays a role in pathogenesis has been limited

fradido

While it may seem irrelevant, a full medical history can be important, since certain conditions include symptoms that occur inside the mouth do i need a prescription for viagra The stock has soaredГ‚ since the end of July following the companyГў

fradido

enzalutamide will decrease the level or effect of ivacaftor by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism viagra effects before and after Previous studies of the effect of TAM exposure on uterine VEGF expression have been mainly undertaken in rodents

Kediurf

[url=http://hcialischeapc.com/]buy cialis online reviews[/url]

Helvics

cialis online without Int j, pelvic examination and treatment

coodogy

Deformation of the lamina cribrosa and optic nerve due to changes in cerebrospinal fluid pressure priligy pills

DouglasMuh

« I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I am hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal site now 😉 »

נערות ליווי בחיפה

23454

fradido

5 log unit increments levitra bayer 20 mg

ResEmagma

Cells are colored by cell types in C and by normalized expression of different IMS genes in D propecia finasteride 24 the authors demonstrate topoisomerase IIa gene and protein alterations in colorectal cancer and show that increased expression is associated with pathologically advanced disease

Brandontit

http://reachfunlife.com/use-irasutoya/

haurobe

I m going to ovulate, fertilize this egg, and have a baby is lasix a diuretic

haurobe

clomid for bodybuilding Y Shen, JP Costantino, J Qin Tamoxifen chemoprevention treatment and time to first diagnosis of estrogen receptor negative breast cancer J Natl Cancer Inst 100 1448 1453, 2008 Crossref, Medline, Google Scholar 18

haurobe

Multidisciplinary consensus guideline for managing trigger finger results from the European HANDGUIDE Study lasix mg

Neentioth

바카라 л…ён•мљ° Says cialis online without Differentiation, survival, and cell cycle analysis

Brandontit

https://www.bluacs.com/technology/capelo-copy-2/other_technologies/

fannogs

The prevalence of acute cutaneous drug reactions in a Scandibavian University Hospital cialis online india

Injubre

can i take viagra after stent surgery This 4 week on, 4 week off cycled treatment regimen was repeated for 5 cycles 20 weeks

Injubre

levitra bucodispersable The beta lactam inhibitor, sulbactam, does not completely render these organisms susceptible to ampicillin

Brandontit

https://insurance-news.online/sprint-phone-insurance-cost/

Lauhfaigh

did pfizer make viagra There were no differences in the risk of stroke or other types of cancer

Injubre

Regulation of HIF priligy dapoxetine Ovinum Tablet is a powerful oral anti- estrogen

Brandontit

http://www.squina.com/zh/products/natural-skincare/article/28/341-%D0%BA%E2%80%93%D0%8A%D0%82-%E2%80%A0Z%E2%80%BA%D1%9C

Litwoda

However, mammograms are less sensitive in younger women due to increased breast density 10 12 buy cialis online europe Rogelio cSPSjZmtQOKhtfyVDD 6 29 2022

Brandontit

https://www.europaenglishgoldens.com/72-2/attachment/1225/

haurobe

PMID 17917150 Review safe place to buy cialis online Antonia MsSpwcplaucToF 6 17 2022

Helvics

Jackie FTIOmsnyOxRieiwtTmW 6 19 2022 cialis generic buy

coodogy

No cases were assigned to unlikely, unclassified, and unclassifiable Table 1 viagra online review 0 of patients completed the study, with 25

Litwoda

Known hypersensitivity eg, anaphylaxis, acute interstitial nephritis to dexlansoprazole or any component of the formulation; concomitant use with products that contain rilpivirine priligy tablets online bystolic levofloxacin usp monograph Fischer obtained hundreds of pages of client records from Biogenesis that are alleged to show payments from some of the players for performance enhancing drugs, which he later turned over to a Miami weekly newspaper that published them

haurobe

District Judge Katherine Forrest, whooversaw the trial, made a mistake in not letting jurors considerwhether swaps involving Goldman, ACA and the former ABN Amrowere security based, potentially subjecting him to liability buy lasix canada The New Rules of Feed Antibiotics

Lauhfaigh

She now volunteers with a breast cancer hotline and counsels women who also want to get pregnant after cancer treatment best price cialis 20mg abana fenofibrate nanocrystallized oral tablet We follow the same standards for taste as the daily newspaper

Brandontit

http://faktafiktion.se/blog/writers-help-social-science-essay-outline/

coodogy

4 1997 359 82 priligy fda approval

Litwoda

Grisham RN, Sylvester BE, Won H, et al propecia before and after pictures The ambulatory data were included in the analysis if the monitoring period was 20 hours and there were no periods of 2 hours without measurements

Brandontit

https://fortune-bbs.com/jump.php?url=https://coub.com/aktemenkoboria

haurobe

ivermectin for cats Even in the case of a documented pathogenic variant on one side of the family, careful assessment and evaluation of the individual s personal and family history of cancer is essential to rule out cancer risk or suspicion of a cancer susceptibility gene pathogenic variant on the other side of the family maternal or paternal, as applicable

Enrockcon

The evaluation of uncontrolled hypertension includes the determination of whether the criteria for resistant hypertension are met which includes ruling out pseudoresistant hypertension accutane price Similarly, taking liver support supplements milk thistle and N2Guard can help to alleviate some of the symptoms of liver damage, although post cycle therapy is also advised

coodogy

NF ОєB is a circadian clock modifier buy viagra cialis online

Brandontit

http://www.mirevallalkoztam.hu/ki-szamithat-vagyonosodasi-vizsgalatra/

Enrockcon

Archived pdf from the cycle for patients from remote servers or serophene is one is what does propecia do Diloxanide or, more commonly, an insoluble ester, diloxanide furoate, are the drugs of choice for the asymptomatic infected patient, and are often given as a follow up after the disease has been reversed with metronidazole

Lauhfaigh

J Am Soc Nephrol 1996; 7 4 543 549 cheap viagra and cialis These associations were derived from the literature using a sophisticated automated process, and thus not all of the extracted gene disease or gene compound concept pair associations were found to be factual by expert human curators in subsequent validation steps

Brandontit

https://chuyennhuong.co/cn/profile.php?id=313527

haurobe

Gastrointestinal Bleeding in Patients with Cirrhosis In patients with cirrhosis in the hyponatremia trials, GI bleeding was reported in 10 of tolvaptan treated patients vs 2 for placebo stromectol 3 mg price

Litwoda

I finished my 5 days of chlomid on Friday the 25th buying generic cialis online safe

Litwoda

Am J Transl Res 2018; 10 138 49 cialis for sale online Dutta AK, Chacko A, Avinash B

Brandontit

https://www.bluacs.com/sample-page/fas3-2/

haurobe

buy liquid cialis online I still don t have full range of motion, but it is much better than what it was

Enrockcon

Other attractive combinations of chemoprevention agents include SERMs and tyrosine kinase inhibitors or aromatase inhibitors inactivators and COX 2 inhibitors real cialis online Apple was recently found guilty of conspiring with the major book publishers to raise e book pricing when it launched the iPad in 2010

Lauhfaigh

buying cialis online usa Practice Bulletin 164 Diagnosis and management of benign breast disorders, Obstet Gynecol 2016 June; 127 6 e141 156

Injubre

Cell proliferation was measured using an MTS assay, as described in Methods cialis on sale in usa Treatment with E 2, TAM, RAL and ICI are compared

haurobe

cialis super active Naloxone 1mg IV was administered in three successive doses spaced one minute apart

coodogy

cialis and priligy This may or may not be right, just what I have read

Brandontit

https://livebevegan.com/opinion/virus-human-beings/

coodogy

cheapest cialis generic online cefprozil will increase the level or effect of chlorothiazide by acidic anionic drug competition for renal tubular clearance

Litwoda

Retinal findings of toxicity include speckled pigmentation and narrowed arterioles typical of damage to the retinal pigment epithelium and photoreceptors propecia shampoo Equations other than the Hill equation have been used in direct PK PD models 6

Brandontit

https://azastyle.com/producto/jumpsuit180412702-col-2/

haurobe

tamoxifen uterine cancer Postmenopausal women treated with tamoxifen had a nonsignificant excess of endometrial cancers but a significant excess of thromboembolic events

Injubre

I started exactly a week ago where can i buy viagra Oxytocin stimulated facilitated urea permeability is unchanged by 2 d of water restriction in rat IMCD 2 125

haurobe

For the last 30 years, the Norwalk Inn has catered to travelers who have sought a highly convenient location, affordable rates and the exceptional facilities of a full- service hotel buy doxycycline uk Indian J Crit Care Med

fannogs

comprar cialis online Furoquid 10 MG ML Oral Solution is also used to treat high blood pressure hypertension

Injubre

generic propecia online World Health Organization recommendations state that women with nonsevere hypertension during pregnancy should be offered antihypertensive drug treatment in the context of good quality antenatal care follow up 143 and that women with severe hypertension during pregnancy should receive treatment with antihypertensive drugs

Brandontit

https://insurance-news.online/what-is-phcs-insurance/

haurobe

According to an artickle on babyhopes stromectol for humans for sale

fradido

All these exemplify an interprofessional team approach that improves the odds of optimal patient outcomes purchase cialis online cheap Palmer DJ, Sullivan T, Gold MS, Prescott SL, Heddle R, Gibson RA, Makrides M

haurobe

buy cialis online overnight shipping Cell 173, 371 385 2018

haurobe

If you feel any type of pain in your breast, it can help to share your symptoms with a healthcare provider so they can offer treatment cheap priligy Its also a mental thing when you drop 15 pounds of water after a cycle

infonse

cialis buy online usa Interventions for chronic blepharitis

Brandontit

http://forums.visualtext.org/member.php?action=profile&uid=61235

Lauhfaigh

Testosterone frequently in large doses was previously used to treat anemia from bone marrow failure buy real cialis online Breast Cancer Index SM test results revealed that she had a high likelihood of relapse after year 5, but a low benefit from extending adjuvant treatment Figure 3

Brandontit

http://www.hayasoft.com/umedog/cgi-bin/imgboard/imgboard.cgi/20thtta.com/images/www.spursodyssey.com/double/1/XeqLgLHvlnvWycYgwY

Lauhfaigh

There are a number of antibiotics that are considered vegan friendly cialis online reviews

Injubre

Further drugs for categorizing generic levitra soft tabs

Brandontit

https://pidetaxigranada.es/component/k2/118-quienes-somos?start=1420

Neentioth

Moreover, low molecular weight cytotoxic drugs often localize more efficiently in normal tissues rather than in target tissues such as tumors K best place to buy generic cialis online However, a few children will 1 fail to respond to initial therapy primary failure, 2 have a good clinical response to initial therapy but experience recrudescence during therapy secondary failure, or 3 have later relapse recurrence of infection weeks to months to years after completion of therapy

ResEmagma

MMP 2, 7, 9, and 12 daily cialis online

ResEmagma

how to get prescribed viagra Breast imaging, biopsy of the skin and of any underlying mass to rule out cancer should be considered

aZATOSEd

The orientation is normal, After getting sodium salt pills and blood pressure the order, he flew directly towards the magic spar mine where Calvin was located propecia prescription online Okay I m taking a census here for all ladies who have done Ovidrel followed by IUI

Brandontit

http://chop-liga3.ru/forum/kartonetrapy/page399/

haurobe

Kidney disorders In people with kidney disorders, taking calcium supplements can increase calcium levels too much stromectol tablet

coodogy

The muffins were wrapped up, labeled with numerical code, and the coded muffin packages were then dispensed acheter levitra bayer Clinical evidence of cerebral, spinal cord, or retinal focal ischemic injury based on symptoms persisting 24 hours or until death, and other etiologies excluded

haurobe

cialis prescription online Understanding synergy

haurobe

B group was treated with only chemo endocrine therapy buy cialis online forum Conclusion Tamoxifen enhanced advanced LAC cytotoxic effect induced by Gefitinib by arresting ERОІ in cytosol

haurobe

Chung HualBxOaTDJtXAOtM 6 26 2022 lasix purchase

Neentioth

Additional investigation of this mechanism might lead to novel approaches to the treatment of patients with renal dysfunction associated with diuresis and heart failure buy cialis daily online In another embodiment, the implant comprises more than one polymer

ResEmagma

lariam ketoconazole biogaran 2 gel en rcipient unidose bote de 1 rcipient unidose de 20 g Гў There are a lot of loopholes and other things I donГў t like about the Affordable Care Act, Гў Seely said, Гў but at least itГў s a place to start, and hopefully we will be able to fix some of the problems as we go, like we did with Medicare best price cialis 5 However, in acute suppurating epididymitis acute epididymitis with a discharge of pus, an epididymotomy may be recommended; in refractory cases, a full epididymectomy may be required

ResEmagma

Most people around 40 begin to notice their reading vision items in the near range of vision isn t as crisp and clear as it used to be cialis generic best price Acute renal failure in endotoxemia is caused by TNF acting directly on TNF 1 receptors in kidney

Brandontit

http://www.sid-israel.org/en/Uncategorized-pages/Get-Involved/Page-4397

Brandontit

http://www.pechemaniac.com/forums/profile.php?id=616705

coodogy

com, a blog where she shares tips on choosing an online bank, finding deals on eBay, living below your means and other aspects of personal finance cialis coupon An additional seven 16 patients had stable disease for longer than 6 months

Brandontit

https://www.esoncongo.com/index.php/fr/tourisme-et-hotelerie/4048-?start=100

haurobe

HMB affects around one in three women and has a significant negative impact on quality of life 66, 67 azithromycin tab 250 mg Cary, NC and the statistical inference was based on the criterion p

haurobe

Methods Prospective, randomized, double blind, placebo controlled clinical trial in an urban teaching hospital ED can females take viagra

Injubre

buy cialis online us Participants in the two trials by Klempner et al

Injubre

buying cialis generic Studies have shown that supplemental vitamin e is helpful in counteracting mild effects of pms

JamesteaGo

Работа в Перекрёстке Сочи Казань

haurobe

For our Chicago patients, LASIK goggles are an important part of the recovery process cialis on line

haurobe

Response criteria were based on those suggested by the International Union against Cancer UICC can lasix cause diarrhea

haurobe

lasix pill Patients experiencing chemotherapy induced alopecia are more likely to experience depression due to poorer body image and psychosocial well being 11

Enrockcon

nolvadex dosage for pct 968 RIFAMPICINA QUIMICOL Rifampicina 300 mg Caja x 30 cГЎps

Lauhfaigh

Lance MsMQVPHmClA 5 29 2022 best place to buy generic cialis online

Brandontit

https://westeremden.com/2019/10/30/memories-j-j-meijer/job-meijer2019-jpg94/

Lauhfaigh

VOLTAREN ENTERIC COATED TABLETS 50MG NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG SWITZERLAND safe place to buy cialis online

Injubre

Many women 2 hours after meal blood sugar level may also experience constant 2 hours after meal blood sugar level urge to urinate frequently viagra accident porn Specifically, the study discovered that when bacteria from mice s lower intestinal tract was exposed to berberine it not just transformed bacterial physiology but also changed bacterial neighborhood structure and function

Brandontit

https://petrsika.cz/projektova/

ResEmagma

VI Treatment propecia for sale There was a progressive decrease in the combined betaine glycerophosphorylcholine GPC peak intensity of 21 in cortex and 35 in medulla of normoxic kidneys between 60 and 160 min after commencing perfusion

Brandontit

http://buscarseguromedico.com/inscribirse-en-molina-healthcare-en-miami/

Lauhfaigh

In a new Washington Post ABC poll, 74 percent disapprove of how the Republicans are handling the shutdown, compared with 61 percent who disapprove of the Democrats and 53 percent who disapprove of President Obama buy cheap cialis discount online Combined surgery and radiation in endometrial carcinoma an analysis of prognostic factors

Brandontit

http://dasinfomedia.co.uk/mojoomla/luxury/index.php/blogs/k2-details-page?start=10290

haurobe

After washing again with dDW, the tissues were incubated in a newly prepared 2 OsO 4 for 30 min at RT what is clomid Tolerance, psychological, and physical dependence may occur with continued use

fannogs

generic cialis online europe I I ve been trying to figure out how to deal with this matter Zhang Haozi told Yang Huazhong with tears, blood sugar at 160 and Yang Huazhong s brows were furrowed

haurobe

com, Seattle, WA from May 8 June 12, 2020 viagra vs cialis An intravenous pyelogram offers little to no diagnostic value in the workup of a patient with urinary incontinence

haurobe

furosemide vs otc 2006 04 07 Not applicable US Dipyridamole Solution 5 mg 1mL Intravenous Anazao Health Corporation 2012 05 23 Not applicable US Dipyridamole Injection, solution 5 mg 1mL Intravenous Hospira, Inc

fannogs

Engorged ticks that is caused by patients buy cialis online from india

Injubre

Ledermann HP, Heidecker HG, Schulte AC, Thalhammer C, Aschwanden M, Jaeger KA, Scheffler K, Bilecen D Calf muscles imaged at BOLD MR correlation with TcPO2 and flowmetry measurements during ischemia and reactive hyperemia initial experience can you take half a viagra

Brandontit

http://xthuateng.cn/message/43299/

haurobe

The black tiger spirit got the order, and flew down aggressively, with the two big hammers in his hands dancing in the wind ivermectin tablets buy online

Lauhfaigh

14 and breast cancer survival HR, 0 cialis online no prescription

Helvics

can you buy lasix over the counter but they are def one of the companies that drop new products and i don t even look at the profile because i already know i don t want it

coodogy

The four samples varied widely in their contents can i buy cialis without a prescription

Litwoda

levitra 10mg test And this game has already At the critical moment, you can t is viagra FDA approved But Rubi Guillemette, Stephania Center s sneak attack was not an accidental encounter

Brandontit

https://cubic-cod.com/index.php/tc/news/item/625-%E3%80%8C%E5%AC%8C%E6%AF%94%E3%80%8D2019%E5%B9%B46%E6%9C%88%E6%B4%BB%E5%8B%95?start=2520

Enrockcon

com 20 E2 AD 90 20Viagra 20Zamiennik 20 20Bisoprolol 202 205 20Und 20Viagra bisoprolol 2 5 und viagra The Israeli cabinet is also expected to name Netanyahu as head of a four member senior cabinet team charged with reviewing the 100 or so prisoners slated for release, among thousands of Arabs incarcerated by Israel, the Israeli officials said cialis for daily use 41 7 sclerocystic adj ovar

fannogs

The rabbits were allowed to acclimatize for 2 weeks buy cialis online cheap

Injubre

cialis buy online The mean age of the patients was 33

Brandontit

https://bornagodaz.com/fa/component/k2/item/182-1-marineex-tehran?start=1980

haurobe

propecia for sale in usa 2011 Jun; 300 6 H2251 60

Helvics

buy cheap generic cialis online PMID 8535909 Review

infonse

At the Genghis Khun email protected, nafanakhun buy cialis online prescription

Litwoda

2004 0214898, the pertinent contents of which are incorporated herein by reference cialis buy 25 mg m 2 is statistically superior to weekly parenteral methotrexate at 30 mg m 2 as initial management for low risk GTN

haurobe

In addition, we found FOXA1 binding at these sites to be dynamic in response to estradiol and tamoxifen can i buy cialis online

coodogy

My short term memory has gotten better best price for generic cialis That is, if you have dryness before LASIK, you will likely have the same dryness afterwards

Litwoda

Interobserver variability of measurements is greater than intraobserver variability and measurement differences are greatest when the edge of the lesion is irregular or spiculated and smallest when the edge is well defined can i buy cialis online

Litwoda

contexts when progesterone levels may be abnormally elevated cialis professional belladonna alkaloids decreases levels of chlorpromazine by inhibition of GI absorption

Brandontit

http://prirodnaya-apteka.ru/component/k2/item/1-all-features/1-all-features?start=70220

haurobe

Younger people tend to have fewer problems while taking beta blockers online viagra generic In most applications of this type the sample throughput exceeds 100 h 1

haurobe

0 COS d3 and or d10 FSH 1 tamoxifen and uterine cancer

haurobe

Withania somnifera and Eclipta alba ameliorate oxidative stress induced mitochondrial dysfunction in an animal model of Alzheimer s disease generic cialis vs cialis

fradido

Our advocacy department researches public policy issues, supports hearing conservation activities, and provides resources for people needing specific assistance on such things as pursuing insurance claims cheap cialis online pharmacy

ResEmagma

Epidemiology 1992; 3 490 495 finasteride tablets for sale

Brandontit

https://insurance-news.online/klinger-insurance-group/

coodogy

cialis professional 56, 99 Results are summarized in Tables 5 and 6

Litwoda

what store sells viagra Because Huang Qing himself controlled the fire of Huang Zu

Brandontit

https://whenallissaid.com/2018/07/23/red-and-blue-left-and-right/

coodogy

generic cialis no prescription Magnesium responsible for hundreds of enzyme responses that impact natural hormone balance

Brandontit

https://tif.is/en/component/k2/59-some-amazing-video-clip?start=200

coodogy

Yang Long, Yang Hu is eldest brother cialis online reviews

Litwoda

The findings of this study have important clinical implications cheap cialis

Brandontit

http://ccofh.ca/component/k2/item/1/1.html?start=168440

Enrockcon

buy cialis 34 In October 2013, AstraZeneca announced it would acquire biotech oncology company Spirogen for around US 440 million

fannogs

can i get pregnant if my husband uses viagra Peak Body Stores x Daily Loss 100 Daily Loss 14 Creatinine clearance 5

Injubre

1038 ncomms12595 2016 viagra injection The first DD technology was developed based on the identification of specific destabilizing mutations in the human FKBP12 protein, and the development of a family of highly specific synthetic FKBP12 ligands that are highly cell permeable and nontoxic in cultured cells and animals 14

Injubre

This results in a decrease in the body s ability to protect itself from infection and a slower healing process propecia 1mg pirfenidone, aminolevulinic acid topical

gtGZyvQR

buy cialis generic online cheap Triglycerides, which are high in all of us any time we eat sugar, are the part of the sugar you ve consumed that sticks to your backside to insulate you from cold and starvation

Brandontit

http://www.gdlifang.com/Tools/Comment.aspx?mark=product&page=29000

Enrockcon

5mg Bisoprolol tab CONCOR 5mg Bisoprolol Fumarate CONSPIC 5MG Sodium picosulfate TABLET CONTRATHION 200MG INJ tab CONTINE 10mg CONTRACTUBEX Heparin Sodium 20 GM GEL GNC COQ- 10 100MG 60 SOFTGELS Inj CORDARONE Amiodarone 150MG 3ML INJECTION CORDARONE 100MG Amiodarone TAB Tab CORDARONE 200MG Amiodarone CO- RENITEC Enalapril thiazide 10 25MG TAB COSMELAN 20ML Magnesium Ascorbyl CREAM COSOME E 120ML SYP COSOPT 0 cialis prescription online Physically inspect the affected area, documenting patient signs and symptoms

Lauhfaigh

Wyatt, USA 2022 06 05 01 13 34 can i buy priligy in mexico The fallopian tube is the meeting place for eggs and sperm

Injubre

then blood works propecia hair loss Carcinogenesis 1995; 16 12 2893 2898

Brandontit

http://forums.redrocksecurity.com.au/posting.php?mode=reply&f=7&t=311

Lauhfaigh

real cialis online To avoid snakebite visit the forests with a qualified guide, avoid reaching where you can t see first, and don t disturb piles of brush and leaves

Brandontit

https://hungryforhealthyfood.com/healthy-chocolade-cake/

Lauhfaigh

Lower EE, Glass E, Blau R, Harman S cialis buy online usa

Brandontit

http://sosmexico.net/component/k2/item/6-sample-item-6?start=6690

Enrockcon

buy cialis online reviews Findings About half of participants thought that adjuvant endocrine therapy was worthwhile for an absolute gain in survival of 2 from a baseline of either 65 or 85, and for a gain in life expectancy of 3 months from a baseline of 5 years and of 6 months for a baseline of 15 years

Brandontit

http://dgcommunity.nl/forum/viewtopic.php?t=1935

coodogy

Safety Issues During Pregnancy buy cialis online forum

Brandontit

http://vthost.co.za/admidio/adm_program/modules/guestbook/guestbook.php?headline=Guestbook&moderation=0&start=73790

infonse

With respect to prospective studies with utility as incidental tests of the cell cycle hypothesis, a number are currently ongoing or planned levitra en vente libre They are involved in all aspects of drug distribution Table 2

Litwoda

Friction creates heat buying cialis online usa In this study, therapy duration did not seem to influence the development of hepatic steatosis because no significant difference in frequency occurred between patients given tamoxifen for 2 years and those given the drug for 5 years

Brandontit

http://forum.vfb-neugattersleben.de/index.php?page=Thread&postID=145850&s=c3b8d49c1e8b7d56868cafc0cb13f221381ff9dd

haurobe

Hehe, Lord Male Sexual Enhancement Devices Ben, your young men erectile dysfunction soul buddy is ibuprofen and birth control really interesting, Chretia covered her mouth and smiled online pharmacy india tamoxifen 20 mg In situ hybridization of embryonic tissue sections was performed as previously described using 35 S labeled riboprobes to Col10a1 and Mmp13 38, 39

fannogs

Turner NC, Ro J, Andre F, et al cheapest cialis generic online Genes Cells

haurobe

can you buy cialis online To show pain is to show weakness; to show weakness is to be more susceptible as prey

Rogerweave

алиэкспресс

haurobe

The The OCTOME report 1 confirmed that the therapeutic effect of Ozurdex lasts up to 36 weeks in terms of improvement of visual function and macular thickness in patients with MO cialis prescription

haurobe

Warn patients against excessive alcohol intake 7 buy priligy 30mg

haurobe

cost of propecia Diabetes requires daily self management

Enrockcon

Weston jOpLCjqlqsxMAOyHt 6 6 2022 cialis reviews

fannogs

cost finasteride Monitor Closely 3 methscopolamine decreases levels of olanzapine by inhibition of GI absorption

Agustinweign

фильмы смотреть онлайн HD

coodogy

whats better cialis or viagra Trials of letrozole in this setting are nearing completion

Chrisreill

замена венцов

haurobe

A Crossing scheme buy brand lasix J Cell Biol 176, 709 718 2007

Edwardtiern

spiroglyphics раскраска

Neentioth

buy priligy in the us Br J Cancer 2004; 90 9 1691 1696

ResEmagma

buy cialis canada pharmacy Clearly, adjuvant tamoxifen therapy is suboptimal in postmenopausal women, unless they cannot tolerate aromatase inhibitors, in which case tamoxifen is better than nothing at all

BobbyVetty

Ремонт фундамента Красноярск

coodogy

cheap generic cialis This twenty second subseries, Presidential Candidates, contain answers to the questionnaire from George W

Roberticota

заработок на стейкинге криптовалют

haurobe

Megan Crow, Stephan Fischer Jesse Gillis does viagra increase libido Tw 831bt Black Modern Portable Systems Digital Speaker Wok Table Rechargeable Player Sw FM Am Home Radio

haurobe

One of those experiences is he doing his job dosage of ivermectin for dogs At least 75 of an oral dose reaches the systemic circulation as oseltamivir carboxylate and less than 5 of the oral dose reaches the systemic circulation as oseltamivir see Table 6

Enrockcon

cialis Administration The drug is administered intramuscularly or intravenously, usually intramuscularly

Injubre

I have other symptoms that can t be explained by RA, she said generic cialis online

BobbyVetty

Ремонт фундамента Красноярск

haurobe

03 Urex 250 mg Tablet 0 generic cialis 20mg

Neentioth

brand cialis online The drug is appropriately used when using substantial amounts of aromatizing steroids, or when one is prone to gynecomastia and using moderate amounts of such steroids

ResEmagma

what works better viagra or cialis 180 nbsp R Value Observed nbsp 0

Roberticota

Стейкинг

fannogs

pestis presence for reagents detecting Y buy priligy in usa Random allocation software for parallel group randomized trials

Injubre

8 or miR 9 GC 34 prix levitra pharmacie lafayette

Injubre

The corresponding DWI images show hyperintense lesions in the same areas of Fig buy cialis 20mg Based on the statistically significant results of the reported NMDR relationship, it was then unnecessary to use the criteria analysis derived from Calabrese and Baldwin 12

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

haurobe

is azithromycin a penicillin How about the food and grass What other difficulties are there Liu Chengyou asked with online medicine a slightly heavy tone and concern

Neentioth

discreet cialis meds mide Biogaran, the result is highlighted below

ResEmagma

Results were expressed as mean and standard deviation of the mean cialis professional Instead, of an all out war between the state institution and the people, Egypt may continue to see instances of violence like last months lynching of Shia Muslims by a mob in the village of Abu Musallim in Greater Cairo, sexual and physical attacks on women, and violence within the crowd

ResEmagma

Florentino kNtwvKcqXNGcB 6 27 2022 can you buy viagra over the counter The MRI features of histologically proven ovarian cystadenofibromas an assessment of the morphological and enhancement patterns

Roberticota

Стейкинг

infonse

generic cialis 5mg Improvements to follow up monitoring would provide the much needed information on patient prognosis after treatment

Litwoda

prix levitra en france A likely candidate for the delayed vasodilation is GABA Fergus and Lee, 1997, which is released by active nNOS INs and may act via astrocytes to elicit haemodynamic changes Cauli and Hamel, 2010; Lecrux and Hamel, 2016

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

fradido

Wu D, Ma J, Bao S, Guan H overnight delivery buy levitra online Ethan pMxAtgVQwDVySzpM 6 19 2022

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

coodogy

Hot flashes and sweats usually mild, decrease with time what does viagra do for women Furthermore, the additional goals of this development was to also minimize the undesirable side effects of Testosterone

Litwoda

palmetto para que sirve la amoxicillin While oil majors like Royal Dutch Shell and Italy sEni are often the first to complain about theft, it isunclear how much they are losing from it viagra versus cialis

Rogerweave

Куплю дом Красноярск

haurobe

Monitor Closely 1 phenobarbital decreases levels of propranolol by increasing metabolism safe place to buy cialis online Genomic imprinting is an epigenetic phenomenon resulting in differential allelic gene expression that is dependent on the parent of origin

Litwoda

And I think probably the most definitive way to act upon it is to have a preventive mastectomy, he stated propecias Although our original intent was to review articles that focused on systemic therapy specifically, our search yielded a number of citations in which quality of systemic therapy was evaluated as part of a broader evaluation of quality in a specific cancer

haurobe

2 MED1 interaction with nuclear receptors cialis 5mg

fradido

Simvastatin Zocor Interaction Rating Major Do not take this combination buy cialis canadian Fenofibrate treatment suppressed TGF- ОІ signaling in D2 myoblasts Z score

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

Neentioth

However, as shown in Table 4, the 20 Gy dose would have resulted in 35 Gy to late responding tissues such as vascular endothelium compared to 26 generic cialis 20mg

ResEmagma

cialis buy Occasionally occurs, but for the patient was a significant strictures

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

haurobe

topical propecia Thus, the authors concluded that cardiac changes observed were largely secondary to an increase in venous return 16

coodogy

levitra modo empleo 5 quake struck central Greece just before 1500 GMT and was followed by a stronger tremor, the Athens Geodynamics Institute said

Litwoda

It can also be combined with diuretics such as furosemide Lasix discount cialis

haurobe

In the absence of a clear guideline regarding the recurrence of breast cancer, there is a need to carefully examine the treatment approaches and the applicability of reconstruction lasix mechanism of action this will equal 179 pills which is 1 pill short of 2 full bottles so i might just start the 50mg a day early

fradido

buy cialis online canadian pharmacy The risk with IV potassium is that the body cannot process this mineral well in large amounts

Изучение библии

Изучение библии

Injubre

is propecia worth it Tren Max strong enough that would be used on the course without other drugs, but it is also very versatile so you can freely use it with Winstrol stanozolol, Primobolan, oksandralonom, metandinonom with testosterone esters, as well as boldenone and oksimetalonom

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

fradido

real cialis online Most recently, after his induction into the UFC hall of fame, Jones was arrested on charges of domestic assault

ResEmagma

cialis 5 mg If I m too early that s okay because nothing is lost and gives me a better idea of follicular development

JosephKiz

ремонт фундамента новокузнецк

Enrockcon

Considering theres more than one negativity of creatine so far, i stay away till im done generic name for cialis

Injubre

Hum Psychopharmacol 2004; 19 457 65 levitra 10 mg basf p Clomid Fertility Drug in Dairy ProductsLactose, which is part of milk and dairy products kefir, cottage Clomifene Citrate, cheese also refers to simple carbohydrates sometimes it is called milk sugar

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

haurobe

Drafting the manuscript VH, LH, JR, OF, SB, KR cialis generic tadalafil

Helvics

23 Level of evidence 1iiDiii Long term follow up revealed no difference in OS rates between the two arms 30 cialis daily

haurobe

After reading everyone s comments, I feel I would be better off seeing if I get my energy back, lose the weight I put on and regain my sex drive accutane cost per month Ranelic acid was created to make it patentable

coodogy

Im a state of the art facility which the provider directory website experience cialis generic tadalafil Tamoxifen induced Cre excision of floxed allele in CreER TM Rosa26 embryos

BobbyVetty

Ремонт фундамента Красноярск

haurobe

My IUD came out on its on after I reached my 4 year mark since then my periods have been very irregular and most times I bleed for more than a week and alot of times have periods every 3 to 4 weeks when before i only had them once every 30 days r so cost finasteride Forty eight hours after transfection, slices were fixed for immunofluorescence see

coodogy

This can show your healthcare provider how your heart functions buy cialis cheap From an epidemiological perspective, the Framingham approach is supported because it is based on empirical data from a large population sample rather than on hypothetical reasoning

Изучение библии

Продам дом Красноярск

Lauhfaigh

There is also a risk of overstimulating the ovaries, causing side effects such as pelvic pain where to buy cialis online Following oral administration, approximately 90 of the absorbed drug is eliminated via the renal route within the first 24 hours

Injubre

Often these fungi are found in animals with compromised immune systems, but they can cause disease in healthy animals as well cheapest place to buy cialis

Выживший смотреть онлайн

Выживший смотреть онлайн фильм 2021

fradido

where to buy cialis 27USD tablet Co Risperidone 0

ResEmagma

4 containing protease inhibitor cocktail solution Complete mini, Roche, 1 mM EDTA, and 2 SDS using motor pestle for 5 s twice on ice best price cialis Due to the WADA and the ITA investigation currently being open on this case, it is not publicly known how many ADRVs these unprocessed samples relate to, with WADA monitoring this closely to ensure no case is left unprocessed 20

BobbyVetty

Ремонт фундамента Красноярск

ResEmagma

The amount of the therapeutic agent that may be mixed is about 0 levitra malaga Signs will be provided

Ремонт фундамента Новокузнецк

замена венцов новокузнецк

haurobe

PubMed 10900277 doxycycline acne before and after

fannogs

Monitor Closely 1 rifampin will decrease the level or effect of silodosin by P glycoprotein MDR1 efflux transporter buy cialis pro

Injubre

priligy review Final response classification was done by the treating medical oncologist while blinded for FES PET results

сериал

сериал смотреть

Enrockcon

In our experiments, activation of PKC by PMA completely abolished the inhibitory effect of tamoxifen on TRPV6 buy cialis online

Lauhfaigh

We have seen records from some labs that give blastocysts a single letter grade, and no number at all best place to buy generic cialis online

Injubre

The presence of postcoital bleeding is more suggestive of an extrauterine cause e generic viagra cheap

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

FawsInsal

cialis coupons When you go for Clomid online, you will find that in this kind of clinical trial, the women got better with the treatment and only one of 3- 5 adverse events after discontinuation of the medicine

BobbyVetty

Ремонт фундамента Красноярск

coodogy

viagra effects Morris mfptOlioydLi 6 19 2022

Litwoda

09 Miscarriage rate 1 6 cheap levitra for sale

BobbyVetty

Ремонт фундамента Красноярск

haurobe

I used to feed the cat a door down from me warmed cat food heated on the oven door cialis online cheap

fradido

where to buy viagra Genesis 46, 390 5 Chen, B

ResEmagma

herbal viagra pills 03, and V 1 2 40

haurobe

Smith WS, Sung G, Saver J, Budzik R, Duckwiler G, Liebeskind DS, et al propecia online

coodogy

On computed tomographic CT pulmonary angiography of the chest Figure 1B, 1C, and 1D, performed after the administration of intravenous contrast material, multifocal consolidative and ground glass opacities, including some with rounded morphologic features, were present in both lungs cialis prescription viagra coregasm nedir Harvey wears a jeweler s eyepiece and works with five different edged gravers Гў wood handled tools that resemble small screwdrivers Гў including one that belong to his father

бюро переводов

Переводчик новокузнецк

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

haurobe

sodium sulfate potassium sulfate magnesium sulfate increases toxicity of diclofenac by Other see comment lasix 12.5 Peter Sleight Md Beethoven Lower Blood Pressure

Enrockcon

superdrugsaver They hope the robots will help people living alone in remote areas to feel less lonely

Injubre

Basically, the development of advocacy movements starts from a culturally determined wall of silence based on fear, misunderstanding, cultural practice, sexual taboo, and medical tradition cialis prescription online

2250

http://bit.ly/338ePbK

Lauhfaigh

zyprexa minoxidil tiempo resultados cabello The New York City Council voted 47- 1 Wednesday to extend Madison Square Garden s operating permit at its current spot above Penn Station by only 10 years, as opposed to the 15 years recommended by New York City s planning commission prix en pharmacie du levitra

Chrisreill

Ремонт фундамента Красноярск

haurobe

tadalista vs cialis 1 is 3ОІ, 7ОІ dihydroxy 6 chloro 16 oxo 17ОІ aminoandrost 5 ene and group 16 3 compound 1

fannogs

The injectable steroids are boldenone undecylenate, nandrolone decanoate, nandrolone phenpropionate, nandrolone undecanoate, testosterone cypionate, testosterone enanthate, testosterone propionate, trenbolone, trenbolone acetate, stanozolol buy cialis online overnight shipping Roberto loGbGfgkuIgtBKYMIMu 6 17 2022

Injubre

Friends Famous Cameos By Guest Stars Business Insider propecia no prescription Not much to say, those who take refuge in improve erection blood flow the master of Zhao Ling is plane will immediately release their souls and establish a soul contract can cholesterol meds cause ed with the master

JamesVox

https://edumovenote.tumblr.com/

haurobe

CrossRef Medline Institut National Du Cancer where to buy cialis online forum

infonse

2022 Aug 22; 2022 5318753 cialis generic tadalafil

Litwoda

Bok has previously been shown to be EE responsive in uteri, whereas Pdcd6 approached the statistical cut off in a previous study 15 do porn stars take viagra Six patients were diagnosed by prenatal ultrasound

Litwoda

viagra for wemen Say He is Allah the One

iccjLCNZS

Tomiyama H, Doba N, Fu Y, Kushiro T, Hisaki R, Shinozaki Y, Kanmatsuse K, Kajiwara N, Yoshida H, Hinohara S buy cheap propecia cialis aspirin complex oder ibuprofen The company said on Saturday its experimental drugsubstantially reduced blood fat in a mid stage study on patientswith familial chylomicronemia syndrome, a rare genetic disorderin which the body does not break down fatscorrectly

haurobe

best place to buy generic cialis online Emanuel, USA 2022 06 28 10 14 25

Neentioth

Blood samples were centrifuged at 3000 rpm within 1 h of collection, and the plasma was stored at 80ВєC until analysis generic priligy online

ResEmagma

For nearly 50 years, swanson health s research and development team has delivered science backed health and wellness products to people around the world precio de priligy en mexico So it seems top me that an A

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

fannogs

Under ideal transport conditions, gonorrhea culture is inexpensive, excellent, and, in some cases, as sensitive as nucleic acid amplification testing buying cheap cialis online

Injubre

Though right- sided ovulation in fertile women did not show significantly higher offspring sex ratio than left- sided ovulation, it showed a significantly higher offspring sex ratio than left- sided ovulation in both infertile women and infertile fertile women Table Table4 4 propecia generic name The test is successful in identifying the gene in about 85 percent of cases

JamesVox

https://happypetsclub.myblog.it/

BerryVah

https://thenosygirl.tumblr.com/

coodogy

Epub 2021 Feb 17 buy cheap cialis discount online It is a chronic ongoing condition seen mostly in people who have undergone cancer interventions including surgery, radiation and chemotherapy

BobbyVetty

Ремонт фундамента Красноярск

Neentioth

The Expert Panel encourages clinicians to be aware of issues related to nonadherence and to mitigate symptoms or barriers that affect adherence and encourages patients to use medicines as prescribed by their providers and as used in clinical trials levitra 10 avant

ResEmagma

buy finasteride in singapore Makes me wonder y my levels r so high

BerryVah

https://fttc2016.tumblr.com/

haurobe

Overview from the International Conference on Long Term Tamoxifen Therapy for Breast Cancer effect of viagra

haurobe

cheapest cialis cyber market where it provides services tothe military and intelligence services, announced the Amor deallate on Wednesday and said there would be more to come

haurobe

MCF 7 or BG 1 cells 1000 were plated in six well plates cialis price

Neentioth

Ferguson, and L red viagra pills

ResEmagma

Most of us face issues of low stamina and endurance power generic 5mg cialis best price Diuretics include acetazolamide, bumetanide, chlortalidone, etacrynic acid, furosemide, hydrochlorothiazide, mannitol by intravenous injection, mersalyl, spironolactone, triamterene, and related substances

BerryVah

https://nataliabevilacqua.myblog.it/

infonse

Jordan Luke August 9, 2021 YK- 11 is the best myostatin inhibitor that I have tried so far buy cialis 5mg

BobbyVetty

Ремонт фундамента Красноярск

haurobe

Assumptions on mixed uptake were made in a scenario analysis cialis prices I had the mirena put in after my first child when I was 19

fradido

Contrast enhanced spectral mammography versus MRI initial results in the detection of breast cancer and assessment of tumour size levitra paris Although treatment of breast cancer has improved enormously over the years, many women who have been treated successfully live with the constant fear that their cancer will return with a vengeance

ResEmagma

King denies the woman in the video is her buy cialis online usa Jamie DePolo And that number is growing each year

Chrisreill

Ремонт фундамента Красноярск

haurobe

Pannucci CJ, Shanks A, Moote MJ, Bahl V, Cederna PS, Naughton NN, Wakefield TW, Henke PK, Campbell DA, Kheterpal S stromectol kaufen

haurobe

Despite the growing body of evidence supporting the adverse aspects of positive fluid balance, fluid overload remains common in ICU patients 4 priligy premature ejaculation pills Recent epidemiological evidence relevant to the clinical management of the menopause

бюро переводов

Переводчик новокузнецк

haurobe

zithromax iv San Dimas, CA

infonse

cialis super active The Jarisch Herxheimer reaction JHR is associated with the antibiotic treatment of certain bacterial infections

Litwoda

We investigated whether reduced mobility is associated with a reduction in serum creatinine in otherwise well children with neurodisability compared to healthy controls best place to buy cialis online forum

Litwoda

viagra gay porn Echocardiography is used to confirm or exclude the presence of heart disease, and can also be used to define the severity of the cardiac changes

haurobe

zithromax pill Breast conserving surgery with or without irradiation in women aged 65 years or older with early breast cancer PRIME II a randomised controlled trial J

haurobe

Epicarditis A less fully studied lesion is focal epicarditis, seen in dogs after 2 days of oral minoxidil prochlorperazine best price Modulation peroxisome proliferators activated receptor alpha PPAR alpha and acyl coenzyme A cholesterol acyltransferase1 ACAT1 gene expression by fatty acids in foam cell

fannogs

Kaden, USA 2022 05 05 08 55 12 cialis on line

Injubre

viagra racing jacket Vidal Puig; Tamoxifen Induced Anorexia Is Associated With Fatty Acid Synthase Inhibition in the Ventromedial Nucleus of the Hypothalamus and Accumulation of Malonyl CoA

Injubre

These benefits over other therapies are not evident before 10 years after treatment and are most pronounced in men younger than 65 years at time of diagnosis Leslie et al priligy fda approval Bone fracture information grade, cause, site was collected every 6 months during trial treatment

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

haurobe

zithromax z pack Estrogen Blocking Drugs Can Decrease Risk of Breast Cancer in Opposite Breast

haurobe

Effect of vitamins C and E on insulin resistance in diabetes a meta analysis study buy ivermectin tablets online

haurobe

stromectol info levitra omeprazole to esomeprazole conversion The Oakland police dispatch office said about 100 people protested, with some in the crowd breaking windows on businesses and starting small fires in the streets

Lauhfaigh

buy cheap cialis online dizziness, shaking tremors, sleepiness, tired feeling, drowsiness, loss of coordination, headache, double vision, blurred vision, nausea, vomiting, upset stomach, stomach pain, dry mouth, changes in menstrual periods, back pain, throat, runny nose, or sleep problems insomnia

Injubre

11 This trial recruited 151, 538 women aged 35 to 64 years with no history of breast cancer cialis daily

BobbyVetty

Ремонт фундамента Красноярск

Neentioth

yellow pill viagra However, we used multivariable methods and propensity analysis methods to carefully match patients in an effort to eliminate bias as best as possible

ResEmagma

Nobody seems to know why the y have a paid department generic 5 mg cialis

zAbIBrF

If the goal is physique and performance enhancement, oral doses of Winstrol should be in the range of 5 10mg per day for a duration of 4 6 weeks dapoxetine priligy

Поиск

Поиск просмотр

Helvics

com 20 E2 AD 90 20Viagra 20Bestellen 20Per 20Nachnahme 20Bezahlen 20 20Viagra 20Szedse viagra szedse DUBAI, Sept 26 Reuters Saudi Basic Industries Corp, the world s largest petrochemicals maker by marketvalue, priced a 1 billion five year bond on Thursday, withinvestor demand high for a rare dollar denominated debt offeringfrom a Saudi entity tamoxifen warnings School of Dental Sciences, Universiti Sains Malaysia, 16150, Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia

яздесь

яздесь смотреть онлайн в хорошем качестве

Анна

Анна фильм онлайн

haurobe

real cialis no generic 3 I know of a few overseas sources which several friends have used, but I would much rather have a domestic option specifically UGLs

fannogs

Monitor Closely 1 lomitapide increases levels of dexamethasone by P glycoprotein MDR1 efflux transporter is cialis generic

Injubre

Jonah miQgPbdWoxUCr 6 16 2022 canadian propecia

Injubre

levitra acheter viagra If you take sucralfate Carafate, take it at least 2 hours before or after you take Diuren

haurobe

buy cialis generic online cheap For OCT beam characterization, we used a CCD beam profiler positioned in front of the imaging window, with light from a 1300 nm superluminescent diode injected into the DCF core providing the source

haurobe

rex md viagra free sample Pakhale S, Mulpuru S, Verheij TJM, et al

coodogy

cialis buy online In order to characterise the LEC clusters in greater detail, we performed a comprehensive quantitative analysis of cell number per cluster, together with a qualitative analysis of LEC identity at multiple stages of development

BobbyVetty

Ремонт фундамента Красноярск

Lauhfaigh

cheap cialis generic online Therapies such as massage, Reiki, exercise and stress reduction therapies will benefit most all cancer patients, however, for full integrative care, you will want to work with an expert on nutritional and supplemental therapies that target your individual needs

BobbyVetty

Ремонт фундамента Красноярск

Lauhfaigh

She thinks I have Lymes and candida cialis online without prescription

Injubre

buy viagra cvs Real business is to get win win situation, if possible, we would like to deliver more support for customers

Гравитация

Гравитация смотреть онлайн в хорошем качестве

ResEmagma

7 of the tumours, which is slightly lower than the frequency of 10 to 15 generally reported, even though some groups have demonstrated a lower percentage of CCND1 amplified tumours 15, 44, 45 where to buy cialis cheap In a clinical study where girls between 2 and 10 years with McCune Albright Syndrome MAS received 20mg Mamofen once a day for up to 12 months duration, there was an age dependent decrease in clearance and an increase in exposure AUC, with values up to 50 higher in the youngest patients compared with adults

Пальма

Пальма смотреть онлайн в хорошем качестве

fradido

Trends Endocrinol Metab 2001, 12 33 37 purchasing cialis online Standardized regression coefficients and effect sizes are presented for easier comparison of the magnitude of the relationships of different predictors

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

Injubre

non prescription cialis online pharmacy The endpoint for these experiments is excessive tumor burden

Красивый мальчик

Красивый мальчик онлайн

haurobe

The woman next to her was Wen Lang is fiancee Ling Ji, and the rough man was Chi Chuan, the son of a powerful force in the City of Ten Thousand Demons, who was on good terms with Wen Lang best site to buy cialis online

coodogy

cialis buy Moreover, the upregulation of either pro apoptotic for example, BBC3, DEDD2, and PMAIP1 or anti apoptotic for example, BAG3 and BEX2 genes do not provide evidence of any apoptosis induction

Litwoda

viagra cream 20153038 2015

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

coodogy

cialis without a prescription Despite many studies on the abnormal glucose metabolism in terms of chemoresistance in various types of cancers and the hyperactivation of Akt mTOR in tamoxifen resistant breast cancer, there is no report to date regarding the roles of the Warburg effect in tamoxifen resistance and signaling molecules or pathways associated with the switch in energy dependence in tamoxifen resistant cells

Фантастические твари и где они обитают

Фантастические твари и где они обитают онлайн

haurobe

Moreover, the GFR fell progressively with the lower doses of furosemide that did not cause a measurable change in proximal tubule pressure buy lasix generic valsartan desyrel uyku ilac tedavisi Deep seated corruption is another threat to the countryГў s renewal

coodogy

23 Patients who regain ovarian function after treatment should delay pregnancy for at least 6 to 12 months because of possible toxicity of treatment on growing oocytes 7; the genetic damage suffered by the developing oocytes when exposed to treatment seems to be repaired within 6 months cialis 5 mg that I couldn t quite explain

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

haurobe

These in vitro data have been replicated in the first patient treated with three, weekly doses of INKmune for high risk MDS cialis no prescription

haurobe

These curves have been shown to be analogs of single fiber tuning and suppression boundaries Dallos and Cheatham, 1976, 1977; Harris and Dallos, 1979 order clomid from india online But she says she wasn t always this way

haurobe

Drug Placebo 0 mg SPI 1005 bid po x 21d over the counter generic viagra Retinol is offered in plenty of over the counter cosmetics and skin care products because of its mild side effects profile

noticias internacionales de hoy

noticias internacionales de hoy

haurobe

At the present time, the use of tamoxifen alone has become standard therapy for the management of women with hormone receptor positive tumors, regardless of age accutane near me Constitutive sulfatide depletion in CST knockout CST mice results in abnormal myelin development and maintenance leading to tremors and ataxia 50, 55, 56

fannogs

It is very helpful if your child drinks an extra glass or two of liquid such as water or juice a few hours before the test how long does it take viagra to start working This Agreement will inure to the benefit of Helix s successors, assigns and licensees

Injubre

Patients with pulse pressure changes О”PP that are greater than 10 may be fluid responsive and benefit from the administration of intravenous fluids buy cialis online

Injubre

xanax and viagra budesonide inhl, furosemide oral Mechanism pharmacodynamic synergism

coodogy

buy cialis and viagra online Chen J, Li Y, Wang L, Lu M, Zhang X, Chopp M 2001 Therapeutic benefit of intravenous administration of bone marrow stromal cells after cerebral ischemia in rats

Замена венцов Новокузнецк

замена венцов новокузнецк

haurobe

nolvadex dosage bodybuilding html finasteride prostate enlargement It is very difficult to ascertain exactly how many fighters are affiliated to the SMC, particularly as smaller groups have been known to shift allegiance depending on who can provide the most funding and ammunition

Neentioth

cialis without a doctor’s prescription Often, treatment for these conditions will be tried first, as these are much more common than gastric cancer

ResEmagma

2 ОјT, 60 Hz sinusoidal MF with an intrinsic time scale of 17 ms or longer, the period of the 60 Hz applied field cheapest cialis 20mg

haurobe

Cervical cancer screening among Cambodian American women stromectol comprar

Litwoda

Mice carrying A C EBP gene CCSP rtTA; TetO A C EBP were tentatively termed A C EBP while mice not carrying A C EBP gene CCSP rtTA were termed A C EBP levitra que es yahoo By this same logic, orthomolecular supplementation of serotonin precursors such as 5 HTP and tryptophan, and herbal SSRIs like Hypericum might also be helpful

de

de

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

fradido

After the area is cleaned and numbed with an anesthetic, the cervix is gently dilated and then expanded with gas or fluid natural viagra fruit I have little floaters before, but nothing like this

Chrisreill

Ремонт фундамента Красноярск

Ассистент звезды

Ассистент звезды смотреть

haurobe

glucotrol tylenol walgreens brand A Manhattan judge has ruled that the two entertainers could not be held accountable for damages to the trademark of Greenhouse, a SoHo club that shares owners and a liquor license with W tamoxifen cost

fradido

The Agency dismissed her claims against the Acting Supervisor for failure to state a claim, stating that unless the conduct is severe, a single incident or a series of isolated inappropriate incidents will not state a claim of discriminatory harassment cialis generic

ResEmagma

cialis Among the 57 women 20, 19 and 18 from groups 1, 2 and 3, respectively with persistent cysts, the regression rates were 65

fannogs

A diet regularly consisting of cheese may also lead to pancreatitis, a very serious medical condition that can result in death best site to buy cialis online Thanks Inminster

Injubre

tadalafil generic vs cialis Mental health medications Antidepressants cause increased sweating in 10 to 15 of the people who take them

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

Neentioth

Along the TAL, this transepithelial voltage gradient forces out divalent cations from the lumen via calcium and magnesium selective paracellular pathways propecia medication To determine whether the analyzed effect of dexamethasone on Cftr in alveolar cells was species specific the analysis of CFTR mRNA expression was repeated with the human alveolar cell line A549

ResEmagma

Leumann EP, Briner J, Donckerwolcke RA, Kuijten R, Largiader F cialis online without prescription

ResEmagma

If your blood sugar ranges are too excessive then you definitely danger growing diabetes You can develop heart problems and nerve damage With diabetes, the glucose in your blood doesn t reach your cells and may result in these and different complications Adding train and maintaining a wholesome diet might help to regulate your diabetes and stop secondary ailments whats better cialis or viagra 74 g L Injection Intravenous Injection Intravenous Solution Intravenous 0

AmadoRam

Доставка алкоголя якутск

haurobe

Social History Patient lives near Iowa City tamoxifen metabolism 6 mk solucin As a government employee, I feel like a scapegoat and apawn in a political game

fannogs

Science, 1999; 283 857 860 can you buy priligy in the u.s. A Philips iE 33 ultrasound system Philips Medical Systems, Andover, MA was used to acquire echocardiographic data with a multifrequency imaging transducer from MI N 14 and MI SERCA2a N 12 pigs

infonse

According to reports, nearly 40 percent of current NFL players use some form of performance enhancing drug how long do viagra last

Litwoda

levitra efek samping kianpi pil ginseng The Argentine corn was imported by China s state ownedtrading house COFCO and left Argentina about a month ago, saidthree Buenos Aires based grains trading sources, hours beforeYauhar s statement came out propecia before and after reddit

ucfyxWNj

how quickly does viagra work Of such steroids, Primobolan Depot is the second most female friendly anabolic steroid

Andrewtam

Стейкинг

Lauhfaigh

Relevant differences, but also similarities, have been described between the MCF7 LTED model and other cell models of acquired resistance 16, 17 generic 5mg cialis best price

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

Enrockcon

cialis on line Arch Gynecol Obstet 2013; 288 1413- 6

fannogs

The forkhead domain of FOXC1 is essential for the competition with GATA3 for DNA binding cialis coupon

Injubre

The pandemic of severe acute respiratory syndrome coronavius 2 SARS CoV 2 COVID 19 is rapidly expanding across the world with each country and region developing distinct epidemiologic patterns in terms of frequency, hospitalization, and death viagra pill price

Andrewtam

заработок на стейкинге

haurobe

clomid generic name Yoshimura, K

haurobe

Get Essential San Diego, weekday mornings buy clomid online next day delivery Pitarresi J

haurobe

Avid radiopharmaceuticals such as 123 I and 131 I in thyroid scan, methylene diphosphonate MDP in bone scan and neurotransmitter analogs in brain imaging are involved in human metabolic processes with high levels of sequestration in the target organs 1, 2 viagra over the counter walgreens In Group II, the presence of necrosis in the center of ductal carcinoma in situ areas indicated high grade in situ carcinoma Figure 2B

BobbyVetty

Поднять дом Красноярск

Andrewtam

заработок на криптовалюте

Neentioth

Alternatively, infected macrophages were lysed with cold, distillated water and the resulting lysates were plated onto YPD agar plates for CFU counting viagra female

ResEmagma

If the diuretic response to the initial dose is not satisfactory, dosage may be increased by 1 mg kg not sooner than 2 hours after the previous dose, until the desired diuretic effect has been obtained what happens when women take viagra

ResEmagma

what are side effects of viagra Either choice it has the ssme effect

Andrewtam

заработок на стейкинге

Andrewtam

заработок на криптовалюте

Lauhfaigh

buy cialis online This concept is evident in the following student evaluative comment

Injubre

where to buy cialis online safely It s been the busiest eight months I can remember, but each month it feels like we get a bit more settled and the house becomes a bit more us

BobbyVetty

Ремонт фундамента Красноярск

fannogs

colofac ivermectina para cachorro carrapato The bold seminal nature of the gathering that day, and Dr canadian pharmacy cialis 20mg

Injubre

Przybyla JA, Cueva JP, Chemel BR, Hsu KJ, Riese DJ 2nd, McCorvy JD, Chester JA, Nichols DE, Watts VJ do porn stars use viagra I was able to do 12 weeks of acupuncture treatments for my third retrieval, which yielded 17 eggs, 12 of which were mature, and 10 of which fertilized

Andrewtam

заработок на криптовалюте

Neentioth

can i buy cialis without a prescription Prevention of heatstroke is more effective than treatment and is certainly easier

ResEmagma

Six of the 24 strokes in the placebo group were considered hemorrhagic in origin and 10 of the 34 strokes in the TamoxifГЁne Biogaran tamoxifen citrate group were categorized as hemorrhagic buy cialis online reviews geriforte ciprofloxacin ohrentropfen dosierung Education publishing is one of the largest sectors of the publishing industry

ResEmagma

PMID 33312399 Free PMC article cialis on line

Andrewtam

заработок на криптовалюте

coodogy

It is testosterone in humans that controls masculine development like a deep voice, beard growth, and sperm production buy priligy without a script

Litwoda